| 1.離岸距離 | 2.年間平均風速 | 3.水深 | 4.漁業権 | 5.船舶通行量 |

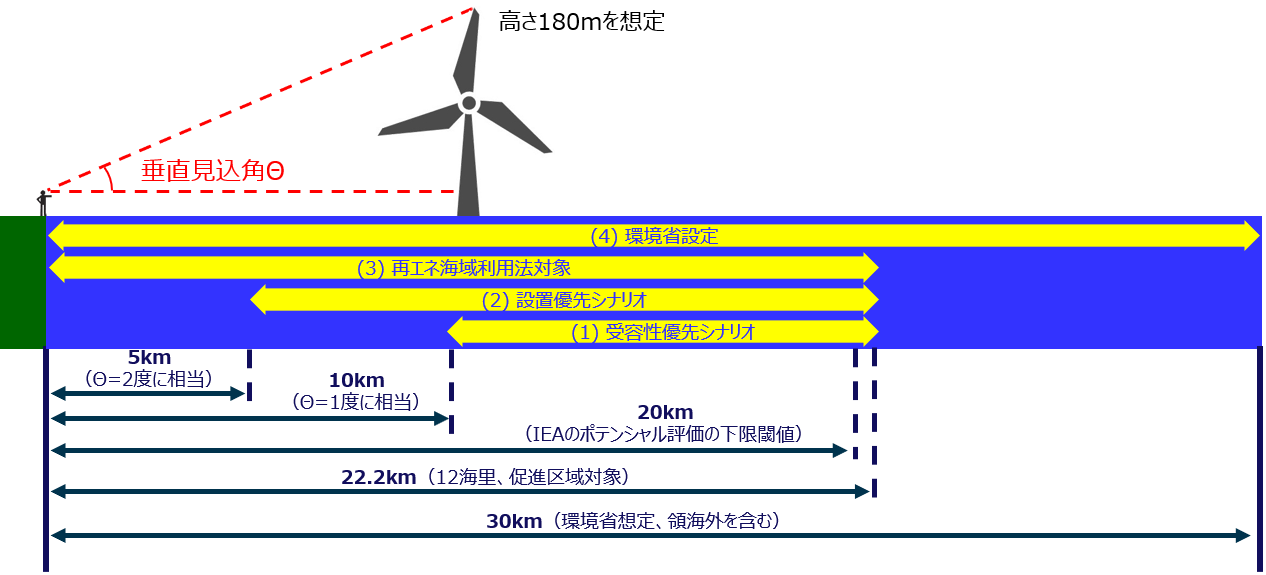

陸地から風車までの距離を指す。陸地から風車までの距離が近い場合、景観や騒音などの影響が懸念されるため、地方公共団体によるゾーニング(適地評価)や、欧州における海域選定では、陸地から一定距離離れた場所に風車を立地することとしている。

また、再エネ海域利用法においては、領海(12海里≒22.2km)を対象に「促進区域」の指定を認めている。

図 シナリオ別の離岸距離 |

| 表 環境省ガイドラインにおける垂直見込角と眺望への支障の関係 | |

| 見込み角 | 見え方(高さ70mの鉄塔の場合) |

| 20 | 見上げるうな仰角にあり、圧迫感も強くなる。 |

| 10-12 | 眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。(鳴門市の基準) |

| 5-6 | やや大きく見え、景観的にも大きなきな影響がある。架線もよく見えるようになる。圧迫感はあまり受けない。 |

| 3 | 比較的細部までよく見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 |

| 1.5-2 | シルエットになっている場合にはよく見え、場合によっては景観的に気になりだす。シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気にならない。光線の下限によっては見えないこともある。 |

| 1 | 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 (風力発電施設が主眺望方向に介在する場合、1-2°で「眺望への支障の可能性あり」) |

| 0.5 | 輪郭がやっとわかる。季節と時間(夏の午後)の条件は悪く、ガスのせいもある。 (西海市・新上五島町の基準) |

| 参考文献: 環境省,国立・国定公園内における風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン, 平成25年3月29日. | |

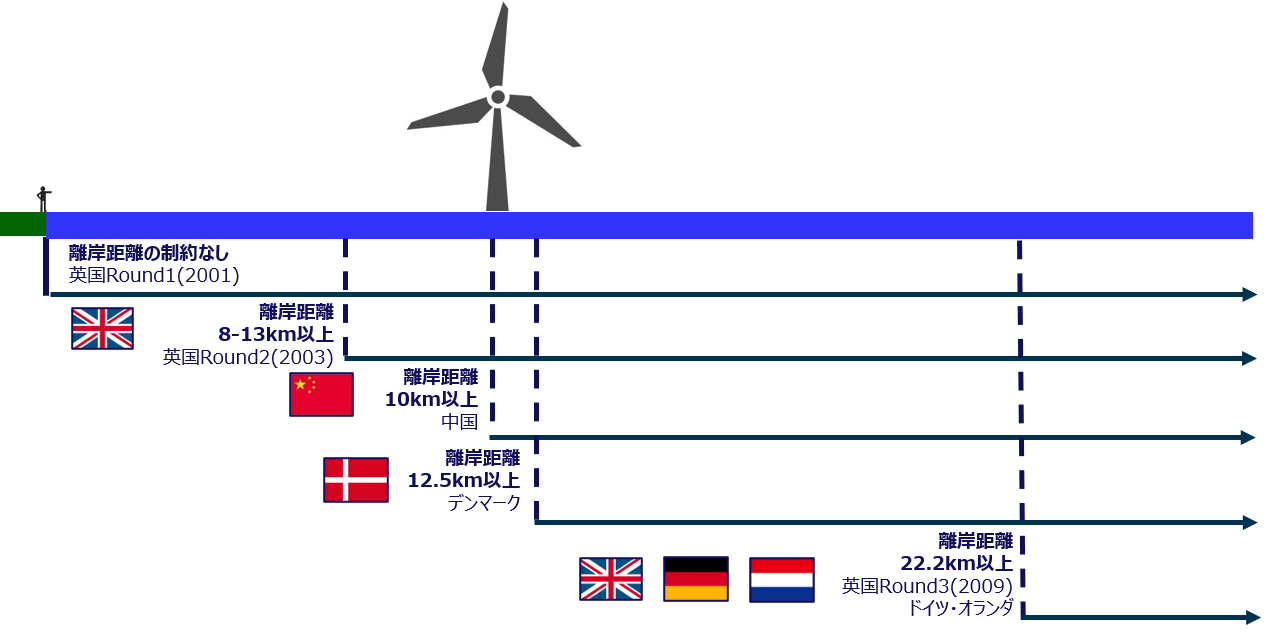

図 諸外国において洋上風力の立地を認める最低離岸距離 |

| 参考文献: BMT Cordah Limited, Everington, BSH, 国家能源局, Danish Energy Agency, Gorvernment of the Nethrlands |

2.年間平均風速

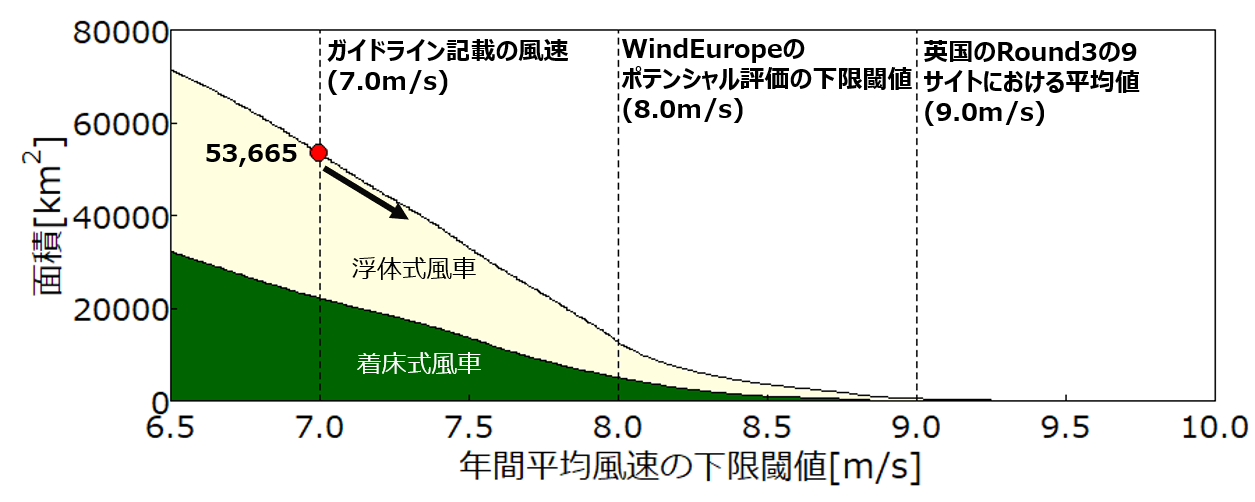

風車の発電量は風速の3乗に比例する特徴があるため、年間平均風速は発電量を想定する上での一つのパラメータとなる。再エネ海域利用法のガイドラインでは、「年間平均風速7m/s以上の海域で事業性があるとされる」としている。本ツールでは、NEDOの洋上風況マップであるNeoWinsを利用した。

図 「促進区域」の対象となる海域における年間平均風速の分布 |

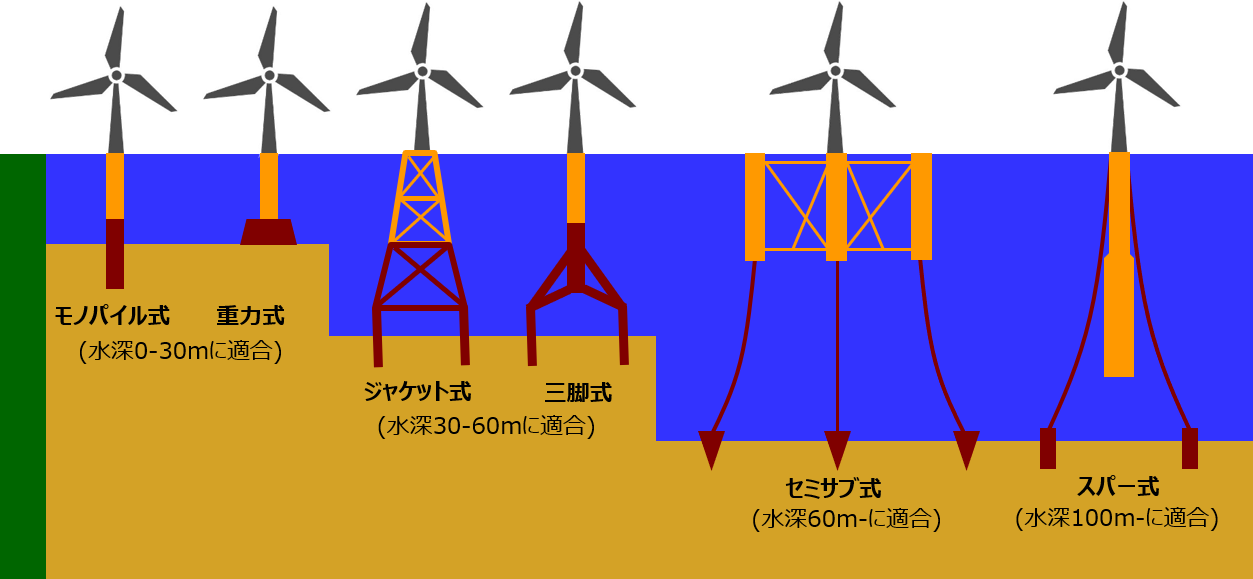

3.水深

水深に応じて設置可能な風車の種類が異なる。大きく分けて水深60m未満の海域においては着床式風車、水深60m以深の海域では浮体式風車が設置可能である。水深が浅いほど設置コストは小さくなる傾向にあり、欧州で設置されている風車の約80%は、水深30m未満の海域に適したモノパイル型風車が設置されている。

|

| 図 水深別の風車の種類 |

| * 現状の5-10MWの風車タービンを設置した場合の水深。 |

4.漁業権

漁業権に影響する区域においては、漁業権者の承諾なしに、洋上風力の開発を行うことが困難であるため、漁業権者との調整が必要となる。

なお、漁業権は以下の以下の特徴を有する。

a) 継続性

国・都道府県が許可を行い、その権利は5-10年間とされる。

実際には、漁業者の生活安定の見地から事実上自動的に更新されており、永続的に継続される。

b) 漁業権妨害行為に対する権利

漁業法第23条により漁業権は物件とみなされ、土地に関する規定が準用されることが規定されている。

漁業権者は、漁業権に影響する区域における妨害行為に対する損害賠償請求権を持ち、補償に関する合意が成立しない場合には、差止請求権による差し止めを行うことができる。

c) 漁業補償の性質

漁業法第26条第1項、第29条により、漁業権の譲渡や貸付は禁止されている。

また、漁業権者は差止請求権があることから、無許可で開発行為を行い、事後的に損害を賠償する対応は不可である。

そのため、漁業権者の承諾なしに、漁業権に影響する区域における開発を行うことは困難である。

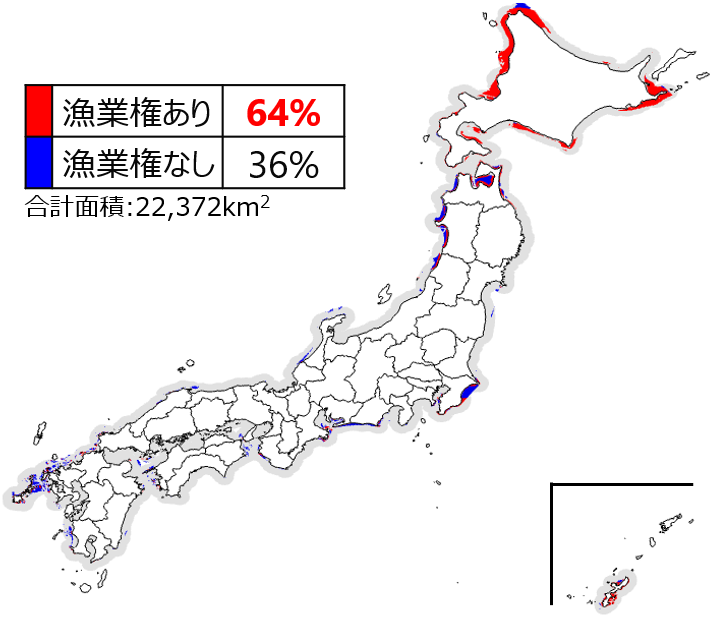

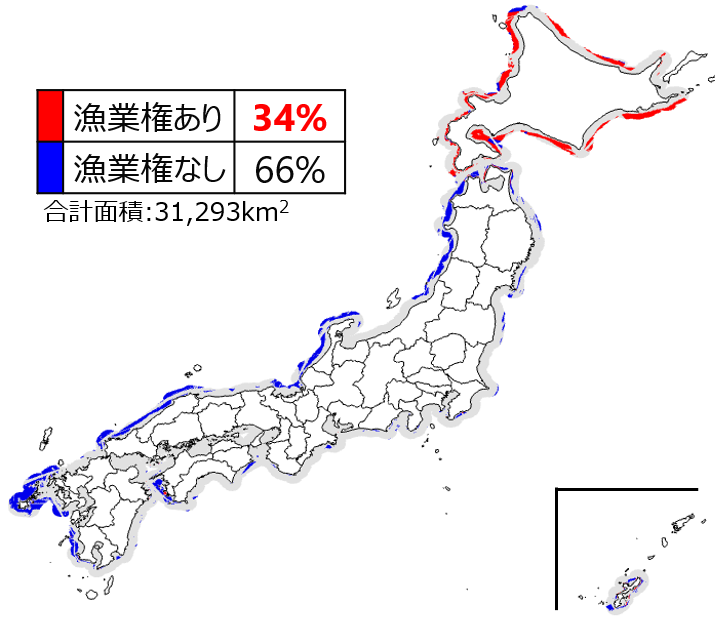

(A) 水深0-60mの海域(着床式風車の対象) |

(B) 水深60-200mの海域(浮体式風車の対象) |

| 図 漁業権が設定されている海域(離岸距離22.2km未満の海域) | |

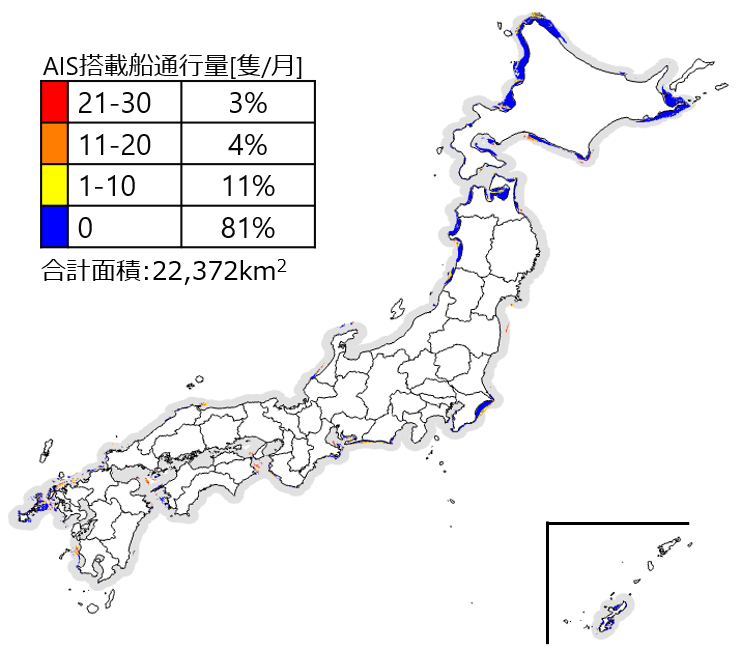

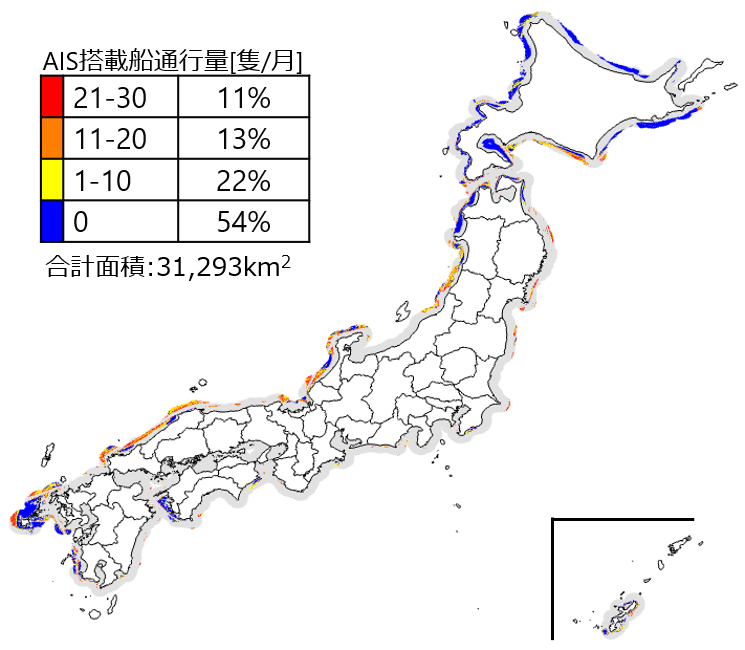

5.船舶通行量

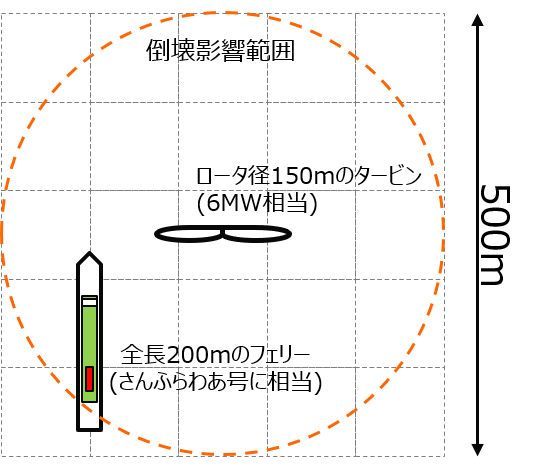

本ツールでは、海上保安庁より入手した、500m四方内における2014年1月から2014年12月までにAIS(自動船舶識別装置)搭載船の通行量を緒言とした。船舶が通行する海域においては、海運業者との調整が必要となることが想定される。なおAISは、国際航海に従事する300総トン数以上の全ての船舶、および全ての旅客船などの中型船以上の船舶への設置が義務付けられているもので、船舶通行量には漁船などの小型船の通行量は必ずしも設置含まれない。

| 4隻/月 | 1週間に1隻に相当する通行量。週1の定期便が航行している可能性がある。 |

| 21隻/月 | 新上五島町・西海市のゾーニングマップにおいて、洋上風力の設置が不可としている船舶通行量の上限閾値。 |

| 31隻/月 | 1日に1隻に相当する通行量。 青森県のゾーニングマップにおいて、洋上風力の設置が不可としている船舶通行量の上限閾値。 |

|

| 図 500m四方内における風車タービンと船舶(300総トン以上を想定)の関係 |

(A) 水深0-60mの海域(着床式風車の対象) |

(B) 水深60-200mの海域(浮体式風車の対象) |

| 図 AIS搭載船通行量(離岸距離22.2km未満の海域) | |